124 anos / 28 de dezembro 2019

-

Categoria hospedeira: Ciclo do mês

entrada livre

16h

O Feiticeiro de Oz / The Wizard of Oz

No genérico do filme lê-se: Directed by Victor Fleming. Lê-se o mesmo no genérico doutro filme do mesmo ano glorioso de 1939, Gone With the Wind, aliás, o único filme desse ano mais famoso do que este. Mas, em ambos os casos, sabe-se, Victor Fleming não foi o único realizador e esteve longe de ser o autor.

No genérico do filme lê-se: Directed by Victor Fleming. Lê-se o mesmo no genérico doutro filme do mesmo ano glorioso de 1939, Gone With the Wind, aliás, o único filme desse ano mais famoso do que este. Mas, em ambos os casos, sabe-se, Victor Fleming não foi o único realizador e esteve longe de ser o autor.

Aconselhando a leitura do livro de Knopf, The Making of the Wizard of Oz, para os fanáticos do filme (e são tantos) começo por lembrar que, além de Fleming, três outros realizadores, pelo menos, trabalharam nesta obra: Richard Thorpe, George Cukor e King Vidor (há quem pretenda que Mervyn Le Roy – oficialmente produtor – também meteu muita colherada).

Se não se sabe bem o que é de Cukor, de Thorpe, de Le Roy, de Fleming (ou, eventualmente, doutros) parece estabelecido que King Vidor realizou as sequências a sépia (embora haja quem diga que muito mais coisas são dele). Como Gone With the Wind, The Wizard of Oz é um filme de muitos, ou de ninguém. Um filme de Metro, como o seu émulo.

Se começo por esta ponta, é porque já tem sido dito – e, a meu ver, com carradas de razão – que Oz, a cidade-esmeralda, pode bem ser uma portentosa metáfora de Hollywood e esta obra um dos mais subtis film on films da história do cinema. Porque só o cinema pode tornar o fantástico tão real (ou tão irreal) e porque no percurso de Dorothy-Judy Garland se perfaz o percurso da adolescente que, uma vez transportada a esse outro mundo, se transforma numa star (e foi este filme que fez de Judy Garland uma star).

Kansas é o quotidiano a preto e branco, e triste. Mas Dorothy sabe (desde o início) que Over the Rainbow há somewhere outra existência. Um cataclismo (o ciclone) e essa outra existência é real, com todas as personagens do seu quotidiano transfiguradas. O cinema começa onde começam o technicolor, os efeitos especiais, os décors da cidade de esmeraldas ou da estrada amarela e onde os Munchkins cantam e dançam. Mas, como no cinema, as luzes da sala acendem-se e tudo volta a ser preto e branco. Dorothy acordou e voltou a Kansas.

Exegetas houve que levaram esta análise até grande minúcia e até ao ponto de comparar o Feiticeiro com Louis B. Mayer, o senhor da Metro, nessa época. Mas poder-se-ia dizer a mesma coisa por outras palavras. Fazer do cinema o sinónimo do sonho e ver neste filme uma das mais perturbantes e poderosas manifestações do carácter onírico desta arte. Só que esse sonho é um sonho só possível (e é essa a capital diferença entre o livro de Frank Baum de 1901 e o filme de 1939) para uma geração já formada pela magia do cinema, para uma geração que cinematograficamente já se pergunta se sonha a cores ou a preto e branco. É um sonho só possível para a geração post-Disney, ou seja que já foi formada num determinado tipo de imaginário.

Podem fazer-se (e muito legitimamente) interpretações analíticas do Feiticeiro de Oz, género “psicanálise de contos de fadas”. Não faltam poderosas metáforas: a rapariga sem pais (o que é implícito no filme, mas justifica a nossa tristeza perante a Dorothy inicial); os sapatos (sapatos de rubi, ainda por cima) que permitem a Dorothy ser invencível (todo o seu poder vem deles) e ser o chefe num mundo de “homens” todos sem qualquer coisa (começa-se nos miolos e acaba-se no “nerve”); o campo de papoilas (mais de vinte anos antes da era psicadélica); a vassoura da bruxa; os liliputianos chupa-chupas; as maçãs; a floresta do capuchinho vermelho; a água que desfaz a bruxa; a voz do Feiticeiro e a imagem dele. E o espaço obriga-me a ser muito sucinto. Mas todas essas metáforas reenviam não apenas à estrutura do conto de fadas, mas à estrutura do imaginário fílmico do conto de fadas (e não é por acaso que o filme é pontuado de elementos disneyanos).

Também não foi por acaso que os produtores (Freed e Le Roy) tanto discutiram sobre se deviam ou não conservar as sequências a sépia. Alguns críticos mais afectos à “política de autores” (sou insuspeito ao dizer isto) têm dito que essas reticências provinham da especificidade do estilo de King Vidor (e tornou-se hoje um lugar comum dizer que a sequência do Over the Rainbow – indiscutivelmente filmada por Vidor – é a mais bela do filme) e da eventual disparidade com o resto da obra. Mas a questão é mais complexa: podia conservar-se – sem grande risco de frustração – a moral específica do livro de Baum, do género “não há como a nossa casa”? Lá ficou e ainda bem, não por causa da moral, mas por causa do efémero. Oz não podia durar sempre. Os paraísos acabam ao amanhecer. “Viveram muito felizes”. Qual a criança que, profundamente, acredita nisso? Acredita é no “conta outra vez” e o “conta outra vez” é o segredo da estrutura ternária desta obra.

Depois, há Judy Garland. Sabe-se que a Metro pensou em Shirley Temple, mais nova seis anos do que Judy (tinha em 1939 exactamente os 11 anos que Dorothy no livro era suposto ter) para o papel. Parece que foi uma birra da Fox que impediu essa distribuição. Mas esse prodigioso acaso (Judy teve que ser infantilizada e tiveram que lhe fazer um soutien especial) só aumenta a ambiguidade da obra. Porque Judy, apesar da caracterização (que algumas fontes atribuem a Cukor) é sempre mais uma rapariga do que uma miúda e assim se insinua um erotismo que perpassa na sua relação com os três companheiros. Sobretudo no “sonho”, ela deixa de ser (numa criação assombrosa) a miúda do cãozinho (Toto, única “personagem” que não muda ao longo do filme) para ser, como todos os outros, algo de híbrido e indeterminado, tanto em sexo como em idade. Over the Rainbow, há a merry old land e ao espantalho dirá, na despedida do balão, que “I’m going to miss you most of all”. E quando volta (apesar da amargura do final) é como se tivesse sido “baptizada de amor”: tios, amigos e mago, adquirem uma tonalidade afectiva que não tinham tido no início, como se entre todos houvesse a secreta cumplicidade da “viagem” (donde os tios estão sintomaticamente ausentes, porque efectivamente não faziam parte do imaginário de Dorothy).

E acabo na questão do género, The Wizard of Oz é um musical? Apesar da maravilhosa partitura de Arlen, apesar da prodigiosa coreografia de Connoly (o bailado dos “Munchkins”, “we must be over the rainbow”), apesar das canções universalmente célebres, essa caracterização é tão defensável, como a que integrasse o filme num ciclo do “fantástico”. Ou, como comecei por dizer, num ciclo dos films on films ou do “cinema para crianças”; ou ainda do “filme de aventuras”.

The Wizard of Oz atravessa todos os géneros, sem se deixar fixar em nenhum, o que o distingue tanto das adaptações anteriores do livro ao cinema (em 1914 e em 1925) como das posteriores (The Wiz de Sidney Lumet, de 78 ou Back to Oz de Walter Murch, de 85).

Vezes sem conta imitado (já se disse que quase todos os filmes posteriores contêm uma referência a The Wizard of Oz) nunca mais se atingiu o seu segredo, que é o de tantas coisas conter e de tantas coisas ser feito. 69 anos depois, continua a ser um dos filmes preferidos pelas crianças e um dos que mais inesquecivelmente marcaram as gerações que o viram nessa idade. Porque, como escreveu Danny Peary, o cinema sempre foi o meio privilegiado de fuga e “The Wizard of Oz dramatically illustrates the escape they desire most”. E a impossibilidade dela.

Não resisto também a uma citação final, também de Danny Peary: “Quando ela (Judy) canta tão maravilhosamente o “Over the Rainbow”, sentimos que Garland, aos 16 anos, acreditava, tanto quanto Dorothy, na canção que lhe prometia uma terra distante, feita de paz e felicidade. E da cada vez que Wizard passa na televisão, temos vontade de a avisar que quando se passa para lá do arco-íris é preciso ter muito cuidado”. Só me pergunto se o cuidado a ter é com os ciclones que nos levam ou com os balões que nos trazem.

Não resisto também a uma citação final, também de Danny Peary: “Quando ela (Judy) canta tão maravilhosamente o “Over the Rainbow”, sentimos que Garland, aos 16 anos, acreditava, tanto quanto Dorothy, na canção que lhe prometia uma terra distante, feita de paz e felicidade. E da cada vez que Wizard passa na televisão, temos vontade de a avisar que quando se passa para lá do arco-íris é preciso ter muito cuidado”. Só me pergunto se o cuidado a ter é com os ciclones que nos levam ou com os balões que nos trazem.

Afinal de contas, como lhe diz a fada (essa espantosa Billie Burke) ela podia, desde o início, ter voltado a Kansas. Bastava que tivesse desejado fazê-lo... “We’re off to see the wizard” e o feiticeiro só nos ensina a acordar. É a mesma velha história, desde The Wizard of Oz até ao Harry Potter. E depois não se queixem que, mudando, fiquemos na mesma.

Over the Rainbow há outra existência. A existência do cinema, de que esta casa é espaço e tempo. Por isso, escolhemos The Wizard of Oz para abrir as comemorações do nosso 50º aniversário. Cada filme só nos faz passar para lá do arco-íris. Sigamos os passos de Dorothy a caminho da cidade das esmeraldas.

JOÃO BÉNARD DA COSTA

21:30

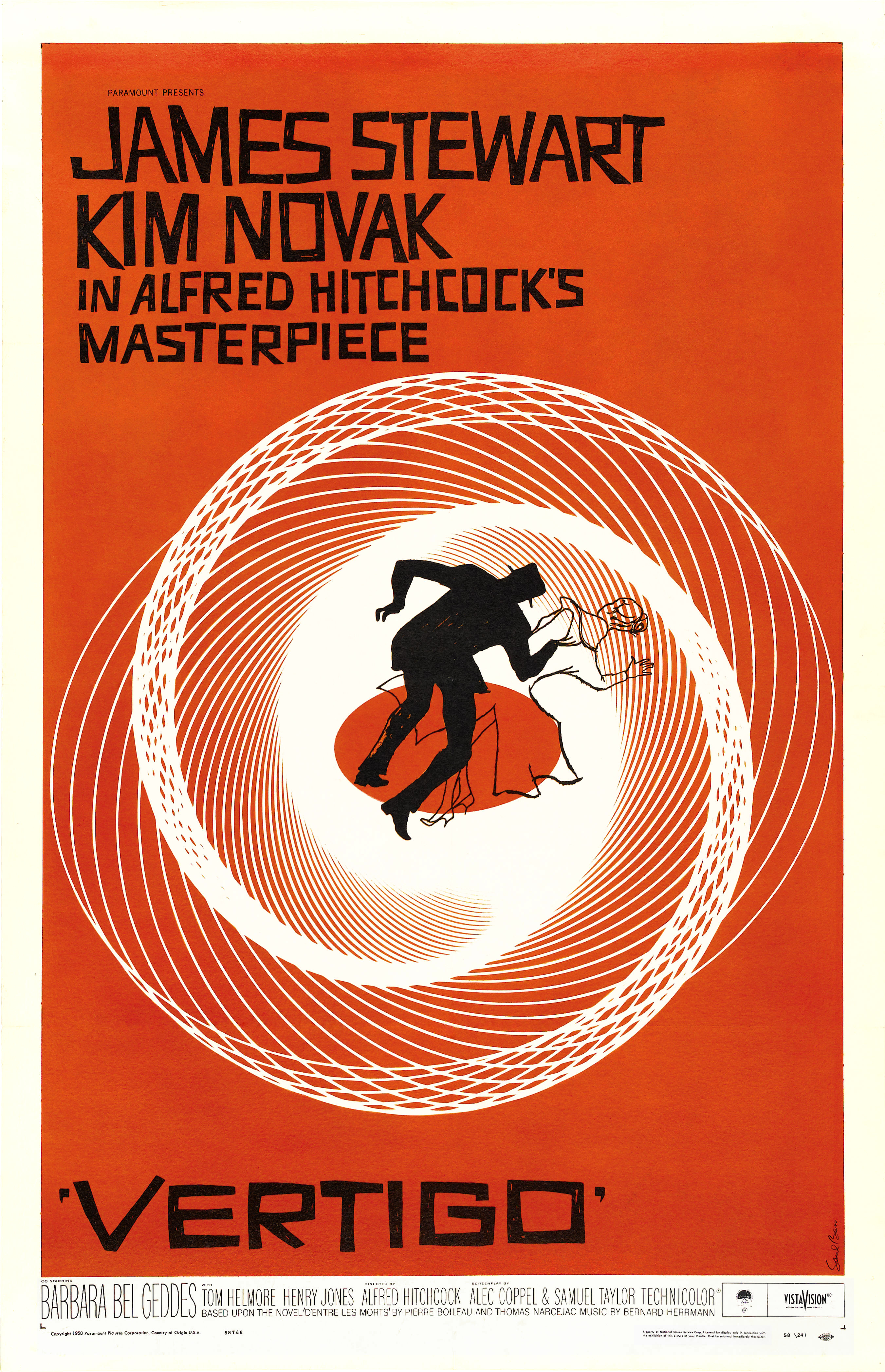

Vertigo - a mulher que viveu duas vezes / Vertigo

ficha técnica / sinopse / trailer: aqui

Vertigo é, para muitos, entre os quais me incluo, a obra prima de Hitchcock “um dos quatro ou cinco mais complexos, mais profundos e mais belos filmes que o cinema já nos deu” (Robin Wood).

Vertigo é, para muitos, entre os quais me incluo, a obra prima de Hitchcock “um dos quatro ou cinco mais complexos, mais profundos e mais belos filmes que o cinema já nos deu” (Robin Wood).

Complexidade e profundidade, disse. Mas, como em todas essas grandes obras, essas características não são contraditórias com uma simplicidade extrema que quase poderia fazer resumir o argumento na seguinte frase: “Esta é a história que começa com a morte de um polícia e acaba com um polícia a matar”. Após o genérico (e já lá vamos) vemos uma barra horizontal destacando-se de uma massa indefinida. Plano fixo durante alguns segundos. Depois, duas mãos agarram a barra e a objectiva foca a cidade, a noite e as alturas. As mãos eram de um perseguido, em fuga a dois polícias: um fardado, outro à paisana. Tentando salvar o segundo que escorrega e se desequilibra num telhado dominando uma imensa altura, o primeiro cai e morre. E vemos o paisano (James Stewart), suspenso do abismo, agarrado a uma chapa de metal que lentamente se desconjunta. Parece impossível que se possa salvar. Corte súbito e vamos encontrá-lo no apartamento de Midges, envolvido num colete de gesso.

A elipse é das mais misteriosas, porque nunca sabemos como se salvou Stewart da morte. De certo modo, ele é o primeiro a voltar “dentre os mortos” (título da novela que serviu de base ao filme) e a sua sobrevivência pertence à ordem do onírico. Tudo se passou como num sonho, como no acordar do pesadelo clássico em que sonhamos que vamos a cair. No fim do filme, James Stewart volta a estar suspenso sobre o abismo, sem sabermos se irá cair ou se novamente enlouquecerá, repetindo, ele agora, a história de Carlota Valdes, passando o resto dos seus dias a perguntar “Where is my Madeleine? Have you seen my Madeleine?”. Como nota Robin Wood, numa magistral análise do filme, esse impossível salvamento inicial implica que James Stewart fique, ao longo de todo o filme, “metaforicamente suspenso sobre o grande abismo”. Na vertigem, que o levará a ser escolhido pelo seu antigo companheiro Gavin Elster, que o levará a ser chamado, que o levará a perder-se e a perder.

James Stewart quem é? “Johnny” ou “Johnny O” para Midges, “John” para Madeleine, “Scottie” para Judy, “Ferguson” para a polícia, é um homem que vive e morre várias vezes (a queda inicial, a loucura depois da morte de Madeleine, o final) é um homem duplo ou triplo. Johnny O acaba quando o personagem Midges (que se identifica à mãe e lhe diz, no hospital, “mother is here”) desaparece do filme, numa das suas sequência mais misteriosas, ao fundo dum corredor, na mesma situação que Madeleine descrevera no seu sonho (“I walked down in a long corridor. In the end of the corridor, nothing but darkness and I was into the dark”). John acaba com a morte de Madeleine que preferira esse nome ao de John Ferguson “good, strong name”. Scottie, o nome escolhido por Judy, acaba quando o polícia Ferguson descobre (plano do colar) que fora enganado e Judy era Madeleine (ou Madeleine era Judy). E é o polícia quem subsiste no final (como no início) para desmascarando o crime, se curar da vertigem (“I made it”) e se perder por essa descoberta. Como escreveu Luís Noronha da Costa, “‘Scottie’ é na verdade ‘morto’ pelo seu duplo (ele mesmo) o polícia John Ferguson (...) esse ‘Scottie’ que, pequeno polícia de S. Francisco, se arvora em Criador e perde”.

Criador de quê? Volto à sequência no quarto de Midges, com a referência aos soutiens e uma alusiva referência à impotência de Stewart. Aí (“I look up, I look down”, visão alternada que define a personagem) volta esta a conhecer a pequena vertigem de um pequeno amor por uma pequena mulher (para ele, já que o imenso e misterioso estatuto de Barbara Bel Geddes, cujo enigma se acresce a cada visão do filme, ficará supremamente ilustrado na sequência em que se autoretrata como Carlota Valdes e no seu já citado desaparecimento do filme). Ao som de Mozart (que voltará com a mesma peça - o andante da Sinfonia nº 34 - na clínica) Stewart, o homem que veio da morte, revelará a sua inadequação ao uterino e protector universo de Midges.

Depois, é o encontro com Elster, fundamental sequência, com uma prodigiosa découpage, em que tanto se fala e onde tanto emergem as palavras freedom e power. Por elas, mais do que pela crença na narrativa de Elster, Stewart voltará a ser polícia, wandering atrás da wanderer Madeleine, a mulher dos cabelos em espiral (encadeando assim a sua imagem com a espiral do genérico e com a construção em espiral de todo o filme) possuída pela morta Carlota Valdes. Durante muito tempo (John atrás de Madeleine) cessam os diálogos e vamos visitando lugares de passado e morte: capela-cemitério do séc. XVIII, hotel antigo, flores para os mortos, museu. Quem é aquela mulher? A imagem que víramos no genérico, sem que a ampliação nos deixasse perceber se se tratava de Madeleine, de Judy, de Carlota ou das três, imagem da mulher e da morte, sem identidade possível? Alguém que sabe que vai morrer e que se opõe à Sequóia Sempreviva, “always green, ever living” (na mais bela sequência do filme e, porventura, de toda a obra de Hitch), não mais mulher de Gavin Elster (“she is no longer my wife”, diz este), Ofélia nas águas da ponte de S. Francisco, Isolda guardada por misterioso filtro para um Tristão que não chegará (o tema da música de Herrmann copia o tema do “Tristão e Isolda”), Eurídice buscada aos infernos pelo Orfeu que quis saber demais? Mulher salva e perdida pelo unexpected amor (entre o Livery Stable e o Living Table) cuja morte deixa de novo Stewart no vazio e na vertigem (e a nós com ele, que de tanto nos identificarmos ao protagonista, perdemos nessa morte a razão do filme)?

Madeleine ressuscita como Judy? Sim e não. O que há de mais extraordinário nessa “segunda parte” do filme e, sobretudo a partir do momento em que pela genial modificação do romance feita por Hitchcock, o espectador sabe mais do que Stewart (perdendo assim “o chão” da sua identificação com ele) é que, através das sucessivas metamorfoses, Judy jamais é Madeleine. Não o é quando assume o estatuto de mulher vulgar, vulgarmente respondendo à angústia de Stewart, não o é quando escreve a carta reveladora (“I made the mistake; I fell in love. But that wasn’t part of the plan. I’m still in love with you and I want you so to love me. If I have the nerve I’d stay and lie, hoping I could make you love me again - as I am, for myself - and so forget the other, forget the past. But I don’t know whether I have the nerve to try”) porque Madeleine jamais mentira, jamais quisera esquecer o passado, jamais quisera ser amada por si própria; não o é quando Stewart a veste e penteia, e se recusa àquela realização-encenação, no momento em que volta a ouvir-se a música do genérico. Mas também não o é quando a vemos, vinda do escuro e do corredor, vestida como Madeleine, nem no celebradíssimo plano (iluminado como o do cemitério) em que sai da casa de banho igual a Madeleine. “Não é só uma mulher mais vulgar do que Madeleine. É sobretudo uma perca na Criação.” (Luís Noronha da Costa). Por isso nunca acreditamos (mau grado a evidência dos documentos de identidade e a descoberta dum passado louche como amante venal de Gavin Elster) que tudo tenha sido ao contrário, ou seja que Judy tenha existido sempre e que Madeleine fosse uma ilusão. Ela pode acreditar nessa história (donde o seu lapso significativo com o colar) mas nem nós nem Stewart acreditamos nisso. Aquela mulher da segunda viagem de carro à Missão, com as mesmas árvores vistas do automóvel, em contra-plongé, não é a da primeira viagem. Por isso, Stewart lhe dirá no final: “I loved you so, Madeleine” voltando a trocar a identidade, no preciso momento em que o fantasma-freira dita a segunda morte de Madeleine, perfazendo a estrutura onírica (o máximo do surreal) e deixando-nos a nós tão suspensos quanto o protagonista.

De nada vale ao homem entrar no inferno (como Orfeu) se as leis do aquém (o mundo policial nosso e de Ferguson) se sobrepõem ao mistério total. Quando assim acontece, cessa a aparição. E ficamos, de novo, na vertigem. Do sonho, da loucura, do inexplicável total. Que pode o mundo das Sequóias Semprevivas, das raízes, da duração e do tempo, contra o mundo das aparições, do mar do primeiro beijo, das imagens, do que sempre escapa, escorre e flúi? Que pode Judy contra Madeleine, ou Madeleine contra Carlota Valdes? Que pode o real contra o cinema? Vertigo, apenas.

JOÃO BÉNARD DA COSTA